paisagem, areia 9 [louvor e retroversão do polaco de álvaro de campos ou insulto aos leitores]

Limitados.

Preferem a quinta-feira ao infinito.

Primitivos.

Wislawa Szymborska, Paisagem com grão de areia

Psicopatologia da vida quotidiana

Tectos falsos e focos. O devir supermercado das casas, não muito diferente do antigo devir palácio, com aqueles inenarráveis candelabros de muitos dourados e velas. Uma amplidão que procura o humano fora da sua escala. A minha pergunta é sempre: onde ponho o sofá, o candeeiro discreto, e leio? Onde a outra luz calma que dê um resto de companhia ao nosso desamparo subjacente? Casas feitas para serem habitadas em montra ou em imaginação de revista. Não é apenas a codificação da intimidade, que obviamente sempre existiu. É a sua inteira subjugação ao espaço social onde se exibe enquanto status. Não se vendem casas, vende-se status. E não se compra um espaço para torná-lo próprio, compra-se um lugar de onde os outros possam ver até onde fomos capazes de chegar.

Tectos falsos e focos. O devir supermercado das casas, não muito diferente do antigo devir palácio, com aqueles inenarráveis candelabros de muitos dourados e velas. Uma amplidão que procura o humano fora da sua escala. A minha pergunta é sempre: onde ponho o sofá, o candeeiro discreto, e leio? Onde a outra luz calma que dê um resto de companhia ao nosso desamparo subjacente? Casas feitas para serem habitadas em montra ou em imaginação de revista. Não é apenas a codificação da intimidade, que obviamente sempre existiu. É a sua inteira subjugação ao espaço social onde se exibe enquanto status. Não se vendem casas, vende-se status. E não se compra um espaço para torná-lo próprio, compra-se um lugar de onde os outros possam ver até onde fomos capazes de chegar.Os sixties elevados ao estado de substantivo

“Num livro, como em qualquer coisa, há linhas de articulação ou de segmentaridade, estratos, territorialidades; mas também linhas de fuga, movimentos de desterritorialização e de desestratificação. As velocidades comparadas de escoamento segundo essas linhas arrastam fenómenos de atraso relativo, de viscosidade, ou, pelo contrário, de precipitação e de ruptura. Tudo isso, as linhas e as velocidades mensuráveis, constitui um agenciamento. Um livro é um desses agenciamentos, logo, inatribuível. É uma multiplicidade – mas não se sabe ainda o que o múltiplo implica quando deixa de ser atribuído, isto é, quando é elevado ao estado de substantivo.”

“Num livro, como em qualquer coisa, há linhas de articulação ou de segmentaridade, estratos, territorialidades; mas também linhas de fuga, movimentos de desterritorialização e de desestratificação. As velocidades comparadas de escoamento segundo essas linhas arrastam fenómenos de atraso relativo, de viscosidade, ou, pelo contrário, de precipitação e de ruptura. Tudo isso, as linhas e as velocidades mensuráveis, constitui um agenciamento. Um livro é um desses agenciamentos, logo, inatribuível. É uma multiplicidade – mas não se sabe ainda o que o múltiplo implica quando deixa de ser atribuído, isto é, quando é elevado ao estado de substantivo.”

[Deleuze & Guattari, Rizoma, trad. de Rafael Godinho, Assírio & Alvim, 2006, p. 8]

Toca-me particularmente o “não se sabe ainda”. Isto significa que nunca se saberá, e que o movimento através do qual nunca saberemos é a nossa própria existência. Consegue-se viver aqui? Elevado ao estado de substantivo? Sim, é uma ascese, por mais que muitos estejam dispostos a adjectivá-lo como rebaixamento. Mas justamente, não é disso que se trata. Nem de adjectivar nem de atribuir para cá ou para além dos adjectivos. Trata-se de continuar a não saber ainda todas as implicações. E de chamar a todas as possibilidades de implicação vida.

paisagem, areia 8 [tempo & suplemento]

Frases iniciais exemplares, de autores justamente esquecidos... #2

Está a ver, André, como eu tinha ainda mais razão do que aquela que generosamente me concedeu logo à partida? Sobre isso de nenhuma frase inicial ser realmente exemplar se não revelar a exemplaridade de um nome de autor? Eu usei um autor justissimamente esquecido, mas mesmo assim a sua seriedade levou-o a uma pesquisa para se certificar da existência de um autor que, por ter sido justissimamente esquecido, você nunca tinha ouvido falar. Quer dizer, desceu um degrau na escala da exemplaridade do nome de autor, mas recusou-se a descê-los a todos. Não terá de ser um grande autor, mas terá de ser autor — foi disso que o André se foi certificar. Claro que toda a gente percebe que há diferença entre um autor que existe e um autor que parece que nunca existiu — mas será que para este ponto essa diferença faz alguma diferença?

Está a ver, André, como eu tinha ainda mais razão do que aquela que generosamente me concedeu logo à partida? Sobre isso de nenhuma frase inicial ser realmente exemplar se não revelar a exemplaridade de um nome de autor? Eu usei um autor justissimamente esquecido, mas mesmo assim a sua seriedade levou-o a uma pesquisa para se certificar da existência de um autor que, por ter sido justissimamente esquecido, você nunca tinha ouvido falar. Quer dizer, desceu um degrau na escala da exemplaridade do nome de autor, mas recusou-se a descê-los a todos. Não terá de ser um grande autor, mas terá de ser autor — foi disso que o André se foi certificar. Claro que toda a gente percebe que há diferença entre um autor que existe e um autor que parece que nunca existiu — mas será que para este ponto essa diferença faz alguma diferença?Mas estão-me aqui a dizer que já ultrapassei o limite de caracteres suportáveis para matérias altamente teóricas, de modo que digo apenas mais duas coisitas: a) não é justo que não acrescente o meu contributo à sua lista, esforcei-me tanto e tudo (snif, snif...); b) Jerónimo Bemposto existiu, e dele darei mais notícias em breve — o facto de não constar na Biblioteca Nacional lembra aquela história dos investigadores europeus que vinham por aí abaixo para consultar os inéditos de Pessoa, deparavam com uma gavetinha de registos e ficavam todos contentes, e quando já estavam de partida alguém os avisava caridosamente que havia imenso material não catalogado, e, mais que não catalogado, não localizado. A gente pensa que aquilo é a Arca de Noé, e a modos que sim, mas é muito desorganizada, e com o andar dos tempos deus tem-se descuidado o seu tanto com edições de autor e gráficas de vão de escada.

Ler

Vasco M. Barreto: “Se não discordo de Luís Mourão quando ele escreve que «toda a leitura que valha a pena será sobretudo uma relação impessoal com uma voz que passa através daquilo a que chamamos autor», a verdade é que não conheço ninguém capaz de ignorar o criador da obra, sobretudo no caso de autores contemporâneos.” [entrada de Agosto 22, “Enquanto a arte não é gerada por computador...” — deve ser azelhice minha, mas não descobri forma de linkar directamente para o post].

Vasco M. Barreto: “Se não discordo de Luís Mourão quando ele escreve que «toda a leitura que valha a pena será sobretudo uma relação impessoal com uma voz que passa através daquilo a que chamamos autor», a verdade é que não conheço ninguém capaz de ignorar o criador da obra, sobretudo no caso de autores contemporâneos.” [entrada de Agosto 22, “Enquanto a arte não é gerada por computador...” — deve ser azelhice minha, mas não descobri forma de linkar directamente para o post].Absolutamente de acordo. Como aliás com o resto do post, nas suas intenções e nas suas ressalvas. Gostava apenas de introduzir uma nuance, ou melhor dito, gostava de explorar as consequências da tensão que se abre entre a leitura como relação impessoal e o facto de não sermos capazes (eu até diria, de não devermos ser capazes) de ignorar o criador da obra. De uma forma simples mas que pode ter vários caminhos, não ignorar o criador da obra só nos interessa aqui se se constituir como uma forma de ler a obra, ou de interpretá-la. Caso comum: a entrevista com um autor acerca da sua obra, em que ele diz como quer ser lido ou o que quis fazer. Não se deve descartar sem mais esta interpretação. Simplesmente, deve-se testá-la como se testa qualquer interpretação: lendo por nossa própria conta e risco. Quase sempre esse teste nos dá uma imagem de obra diferente daquela que o autor tem, mas dá-nos também, interpretando a interpretação do autor, uma certa imagem de época, com o lugar mediático que nela ocupa o autor e a sua aura no star system, etc. Exemplo banal: nas entrevistas, Saramago é assertivo e toma o lugar do sage. É o que o star system pede que um escritor faça. Ao actor ou ao músico, basta-lhe aparecer; e para um estatuto mais intelectual, defender uma causa. O escritor tem de dizer qualquer coisa, porque a imagem de literatura e, por extensão, de intelectual, é ainda a do século XIX, em que se supunha que o autor era aquele que tinha qualquer coisa de diferente para dizer, e que era capaz de o dizer, fosse na obra, fosse no panfleto, fosse na sua intervenção pública. Voltando a Saramago: uma das linhas de leitura mais comuns da sua obra apontam um narrador não assertivo, que não toma o lugar do sage mas da ironia que instabiliza o saber. Esta tensão entre a leitura da obra e a presença paralela do criador da obra como seu intérprete pode ser muito elucidativa de certos aspectos da contemporaneidade: por exemplo (e era um exemplo que nos poderia levar muito longe), dificilmente uma obra, hoje, consegue ser, por si só, escandalosa; mas a um autor, é extremamente fácil produzir umas quantas afirmações bombásticas. A elasticidade de sentido que estamos dispostos a conceder ao mundo do pensamento parece esfumar-se num ápice quando “regressamos” ao mundo real, em que o dizer público do escritor entra no mesmo circuito que o dizer público dos políticos e das gentes anónimas; o mundo da obra é o de pensar possibilidades, o mundo real parece ser o de confrontar individualidades. Em qualquer caso, a tensão e a sua produtividade vem sempre de nunca abandonarmos a tentativa realmente impossível da leitura como relação impessoal com uma obra. Quer dizer, é só vista desse lado que a impossibilidade de ignorar o criador da obra se torna um facto relevante.

Hezbollah

Quanto ao Hezbollah, parece-me razoável dizer-se que ele é fashionable para alguns desencantados da esquerda europeia e, mais difusamente, para um certo voyeurismo mediático que gosta de assistir ao frisson da guerra no conforto das suas poltronas. Tudo isto seria de pouca importância não fosse o caso de este modo-de-estar constituir parte importante do burburinho que os políticos eleitos ouvem nos barómetros da sua popularidade e os leva às hesitações e recuos a que temos assistido relativamente ao papel da força de interposição. Mas esta parte do problema é exclusivamente nosso. Também me parece bastante claro que os métodos do Hezbollah, enquanto força militar, são terroristas.

Mas, a partir daqui, só tenho dúvidas e ignorância. O enraizamento do Hezbollah nas populações é apenas estratégia de perfeita camuflagem ou, mesmo sem deixar de ser isso, é a única forma de civilização que essas populações têm? O Hezbollah é o Estado dessas populações? São suas as únicas escolas e hospitais a que essas populações têm acesso? Saber isto parece-me decisivo para encontrar a forma adequada de lidar com essas populações. Mas também se pode pôr a pergunta desta maneira: o que é o Estado do Líbano para essas populações? Onde é que existe como forma de construir um tecido social e de o regular juridicamente? Isso, eu gostava de saber. Porque me parece, daqui de muito longe, que a realidade do Hezbollah é bem mais complexa do que vista pelos olhos dos que a julgam quer fashionable quer demoníaca.

Frases iniciais exemplares, de autores justamente esquecidos...

Psicopatologia da vida quotidiana

Na encosta in da cidade, virada a poente, encavalitam-se as moradias individuais: rectângulos e cubos todos abertos sobre o espaço, como se num país faminto de luz. Distinguem-se perfeitamente as acabadas na última primavera daquelas que já viveram o seu primeiro verão sem a presença tutelar dos arquitectos: toldos imensos lançam um véu opaco sobre a nudez desértica de um desejo de outra cidade. Barracas gigantes numa praia de cimento, eis a beleza deslocada.

Na encosta in da cidade, virada a poente, encavalitam-se as moradias individuais: rectângulos e cubos todos abertos sobre o espaço, como se num país faminto de luz. Distinguem-se perfeitamente as acabadas na última primavera daquelas que já viveram o seu primeiro verão sem a presença tutelar dos arquitectos: toldos imensos lançam um véu opaco sobre a nudez desértica de um desejo de outra cidade. Barracas gigantes numa praia de cimento, eis a beleza deslocada.Pequenos prazeres críticos

Há uns anos atrás eu não acreditaria que alguma editora “profissional” se atrevesse a traduzir Zizek (editora profissional: aquela que não é constituída por meia dúzia de maduros que desembolsam para publicar os livros de que gostam em vez de investir na bolsa ou em PPR).

Há uns anos atrás eu não acreditaria que alguma editora “profissional” se atrevesse a traduzir Zizek (editora profissional: aquela que não é constituída por meia dúzia de maduros que desembolsam para publicar os livros de que gostam em vez de investir na bolsa ou em PPR).

Obviamente, estava enganado. Com o atraso do costume, mas com a persistência que indica, apesar de tudo, algum enraizamento do pensamento crítico, alguns nomes fundamentais do pensamento contemporâneo vão sendo traduzidos (Sloterdijk, Stiegler, Said, Badiou). Não pertencem à equipa galáctica dos Derrida-Rorty-Wittgenstein-Deleuze, mas são do mais estimulante do pensamento de hoje. Que um mercado pequeno, tradicionalmente renitente à filosofia e ao ensaísmo em geral, consiga espaço para estes autores, é uma boa notícia. Ok, não é a obra completa nem sequer, mais modestamente, o best of. Portugal não é a Espanha, e há que saber viver com isso. Mas já é o suficiente para produzir boas consequências: por exemplo, aquela sensação toda ela europeia de ler Zizek inteligentemente citado em português. Pequenos prazeres.

Psicopatologia da vida quotidiana

Lembram-se? Há décadas atrás, havia três espécies de casas-de-banho. Por ordem ascendente de status social: as que não tinham azulejos, as que tinham ajulezos até meio, as que tinham azulejos até ao cimo. Os azulejos até ao cimo tornaram-se depois a prática comum. Como dizia a minha mãe, mais higiénico e mais fácil de limpar. Por acaso também mais bonito, mais isso vem em segundo lugar, frisava. Pois bem, nas novas tendências da arquitectura & design & decoração, os azulejos ficam a três quartos da parede. Sublinhe-se: três quartos da parede. Nada de confusão com aquela mediania muito esticada e remediada que só chegava a meio da parede. Nem com aquele novo-riquismo que se exibia pletórico até ao tecto. Não, nada disso. O chique é a três quatros. O minimal em casa-de-banho. E as humidades, pergunta a gente já a ver crescer os fungos na tinta desvastada? Oh santa ignorância dos avanços práticos dos materiais de construção, diz o arquitecto & design & decorador: ele há toda uma gama de tintas impermeáveis, umas absorvem a humidade, outras expulsam-na, outras ainda convivem com ela numa indiferença olímpica. A gente põe um ar duvidoso e tenta argumentar por outro lado: mas não sei qual é a piada de parar quase lá em cima... É aí que se recebe a estocada final: esta é a nova tendência, o resto cansou. Mas estou a ver que vocês têm grandes resistências à mudança.

Lembram-se? Há décadas atrás, havia três espécies de casas-de-banho. Por ordem ascendente de status social: as que não tinham azulejos, as que tinham ajulezos até meio, as que tinham azulejos até ao cimo. Os azulejos até ao cimo tornaram-se depois a prática comum. Como dizia a minha mãe, mais higiénico e mais fácil de limpar. Por acaso também mais bonito, mais isso vem em segundo lugar, frisava. Pois bem, nas novas tendências da arquitectura & design & decoração, os azulejos ficam a três quartos da parede. Sublinhe-se: três quartos da parede. Nada de confusão com aquela mediania muito esticada e remediada que só chegava a meio da parede. Nem com aquele novo-riquismo que se exibia pletórico até ao tecto. Não, nada disso. O chique é a três quatros. O minimal em casa-de-banho. E as humidades, pergunta a gente já a ver crescer os fungos na tinta desvastada? Oh santa ignorância dos avanços práticos dos materiais de construção, diz o arquitecto & design & decorador: ele há toda uma gama de tintas impermeáveis, umas absorvem a humidade, outras expulsam-na, outras ainda convivem com ela numa indiferença olímpica. A gente põe um ar duvidoso e tenta argumentar por outro lado: mas não sei qual é a piada de parar quase lá em cima... É aí que se recebe a estocada final: esta é a nova tendência, o resto cansou. Mas estou a ver que vocês têm grandes resistências à mudança.Descruzando polémicas

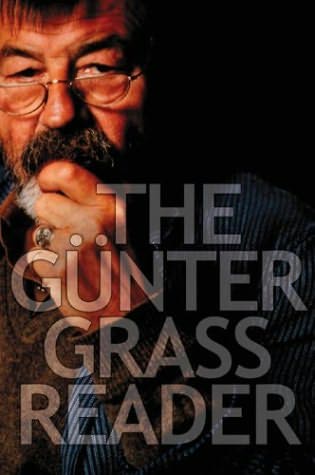

Não há razões para se preocupar, meu caro Carlos Leone. O seu post era claramente sobre Caetano e o ódio à mudança, e sobre isso explicou-se muito bem — e se isso interessa, tem a minha concordância. Grass era uma figura secundária no seu post, mas era a principal no meu, e daí o meu interesse em fazer-lhe a pergunta que fiz (que vá lá, não era um pedido de explicações, pelo menos não de todo no tom altaneiro que a coisa pode ter — era mesmo uma pergunta).

Não há razões para se preocupar, meu caro Carlos Leone. O seu post era claramente sobre Caetano e o ódio à mudança, e sobre isso explicou-se muito bem — e se isso interessa, tem a minha concordância. Grass era uma figura secundária no seu post, mas era a principal no meu, e daí o meu interesse em fazer-lhe a pergunta que fiz (que vá lá, não era um pedido de explicações, pelo menos não de todo no tom altaneiro que a coisa pode ter — era mesmo uma pergunta).Tinha percebido que estava a comparar as duas intervenções públicas. O meu ponto não era discutir os méritos das intervenções públicas de Grass — não me pronunciei nem me pronunciarei sobre isso, apenas digo que, neste ou em qualquer outro caso, um juízo sobre a ética pessoal de um indivíduo não se pode repercutir como juízo sobre as opiniões que esse indivíduo expande. O meu ponto, que já vinha de posts anteriores, era o de afirmar que Grass, enquanto consciência da má-consciência alemã, estava indubitável e complexamente nos romances, e não nas suas intervenções públicas. Ora, ainda que possa conceder que filosofia e romance não são comparáveis (mas acho que ambos concordaríamos que a questão se poderia complicar bastante), o que me interessava era saber se o juízo de valor que fazia sobre as intervenções públicas de Grass era extensível aos seus romances (e por aqui se vê que quem se explicou mal fui eu, porque se esta era de facto a minha pergunta, bastava fazê-la nestes exactos termos). Pela sua resposta, percebo que não. Mas já agora também adiantarei que desconfio bastante dessa consensualidade de que Grass continua a ser um grande escritor. Isto não o envolve a si, mas àqueles que acham que Grass é um grande escritor mas nunca devia ter aberto a boca publicamente por causa do segredo agora revelado. Porque é que dirão que Grass é um grande escritor? Metáforas, ritmo de escrita, qualquer coisa assim supostamente da forma por oposição a um não menos suposto conteúdo? É que se é por os seus romances serem interpretáveis como a consciência aguda da má-consciência alemã, não percebo de todo o alarido: todo o episódio lá encaixa na perfeição. A arte imita a vida que por sua vez imita a arte. E desta maneira ou daquela (há diferenças, claro, e não deixam de ter a sua importância), nenhum romancista, como nenhum leitor de romances, estará à altura daquilo que o romance descobre como exigência ética de um tempo e de uma vida.

Grass III

Imagine-se que Grass nunca tinha dado entrevistas nem sido activista de coisa nenhuma. Imagine-se que Grass tinha apenas escrito e publicado os seus romances. Havia um romancista ou não? Havia. E esse romancista teria um pensamento? Oh, isso agora, que longa conversa... Mas arrisco uma resposta rápida, em todo o caso: não teria. Teria, isso sim, intérpretes. Mas o homem multiplicou-se em actividades – e tinha e tem toda a legitimidade para isso. E desmultiplicou-se em entrevistas, muitas das quais quiseram funcionar explicitamente como fornecendo a chave da sua posição ou do seu pensamento. E assim, para alguns admiradores ou detractores, o romancista Grass foi substituído pelo cidadão Grass. Não admira que, agora, a esmagadora maioria daqueles que criticam o cidadão Grass envolvam na crítica, como se fosse a mesma entidade, o romancista Grass (e por isso pedem mesmo a devolução de alguns prémios que, supostamente..., foram outorgados por mérito literário). É nestas alturas que se percebe que a notoriedade de certos autores impede realmente que eles sejam lidos como autores. Mas enfim, há coisas piores neste mundo...

Imagine-se que Grass nunca tinha dado entrevistas nem sido activista de coisa nenhuma. Imagine-se que Grass tinha apenas escrito e publicado os seus romances. Havia um romancista ou não? Havia. E esse romancista teria um pensamento? Oh, isso agora, que longa conversa... Mas arrisco uma resposta rápida, em todo o caso: não teria. Teria, isso sim, intérpretes. Mas o homem multiplicou-se em actividades – e tinha e tem toda a legitimidade para isso. E desmultiplicou-se em entrevistas, muitas das quais quiseram funcionar explicitamente como fornecendo a chave da sua posição ou do seu pensamento. E assim, para alguns admiradores ou detractores, o romancista Grass foi substituído pelo cidadão Grass. Não admira que, agora, a esmagadora maioria daqueles que criticam o cidadão Grass envolvam na crítica, como se fosse a mesma entidade, o romancista Grass (e por isso pedem mesmo a devolução de alguns prémios que, supostamente..., foram outorgados por mérito literário). É nestas alturas que se percebe que a notoriedade de certos autores impede realmente que eles sejam lidos como autores. Mas enfim, há coisas piores neste mundo...PS1: Meu caro Rui Bebiano, em boa verdade não há sequer razão para polémica. Até estou completamente de acordo com isto.

PS2: Meu caro Carlos Leone: se ao lado da Arendt de Eichmann em Jerusalém colocar o Grass de O tambor, acha que poderá manter a distinção entre um Grass “vazio e retórico” e uma Arendt “analítica e séria”?

Grass II

Percebo a mágoa, meu caro Rui Bebiano. Aliás, a oscilação do regime metafórico do seu post-scriptum deixa entender bem porquê. Quando a leitura é feita segundo o pacto da conjugalidade, uma revelação destas só pode soar como uma traição. E por mais instâncias críticas de que se rodeie a leitura, concordo que toda a leitura que valha a pena talvez não se possa eximir por completo a um tal pacto. Mas por outro lado, também sabemos que, de um modo talvez ainda mais forte, toda a leitura que valha a pena será sobretudo uma relação impessoal com uma voz que passa através daquilo a que chamamos autor. Que em Grass se tenha lido a voz da “consciência alemã anti-nazi do pós-guerra” diz-nos que Grass tinha bom ouvido para a voz dessa consciência, que não é a consciência de um indivíduo mas, vamos dizê-lo assim, de um tempo. Conhecido o segredo de Grass, de alguma forma admiro-o ainda mais. Porque teve bom ouvido apesar do seu segredo pessoal. E realmente nunca o omitiu enquanto constitutivo da “consciência alemã anti-nazi do pós-guerra”. Aliás, esse era mesmo o cerne algo insuportável dessa consciência: a conivência com o nazismo, ou pelo menos o silêncio da conivência. Nunca Grass pôs um nome pessoal nessa conivência, até porque isso seria destruir grandemente o seu alcance colectivo e histórico. Claro que acabou por lucrar com isso, etc, etc. E é na dimensão dessa intimidade, do conhecimento de um autor enquanto pessoa morta ou viva, na nossa impossibilidade de aceitarmos completamente que um nome de autor é uma instância do texto e não uma entidade civil, que cresce a mágoa de que fala. É impossível estarmos completamente à altura daquilo que a leitura exige de nós. Mas como bem diz, meu caro Rui, bem pode ser que o tempo nos cure a mágoa e nos devolva a razão, quer dizer, nos permita caminhar no reino impessoal da razão. O tempo costuma ser capaz dessas coisas.

Percebo a mágoa, meu caro Rui Bebiano. Aliás, a oscilação do regime metafórico do seu post-scriptum deixa entender bem porquê. Quando a leitura é feita segundo o pacto da conjugalidade, uma revelação destas só pode soar como uma traição. E por mais instâncias críticas de que se rodeie a leitura, concordo que toda a leitura que valha a pena talvez não se possa eximir por completo a um tal pacto. Mas por outro lado, também sabemos que, de um modo talvez ainda mais forte, toda a leitura que valha a pena será sobretudo uma relação impessoal com uma voz que passa através daquilo a que chamamos autor. Que em Grass se tenha lido a voz da “consciência alemã anti-nazi do pós-guerra” diz-nos que Grass tinha bom ouvido para a voz dessa consciência, que não é a consciência de um indivíduo mas, vamos dizê-lo assim, de um tempo. Conhecido o segredo de Grass, de alguma forma admiro-o ainda mais. Porque teve bom ouvido apesar do seu segredo pessoal. E realmente nunca o omitiu enquanto constitutivo da “consciência alemã anti-nazi do pós-guerra”. Aliás, esse era mesmo o cerne algo insuportável dessa consciência: a conivência com o nazismo, ou pelo menos o silêncio da conivência. Nunca Grass pôs um nome pessoal nessa conivência, até porque isso seria destruir grandemente o seu alcance colectivo e histórico. Claro que acabou por lucrar com isso, etc, etc. E é na dimensão dessa intimidade, do conhecimento de um autor enquanto pessoa morta ou viva, na nossa impossibilidade de aceitarmos completamente que um nome de autor é uma instância do texto e não uma entidade civil, que cresce a mágoa de que fala. É impossível estarmos completamente à altura daquilo que a leitura exige de nós. Mas como bem diz, meu caro Rui, bem pode ser que o tempo nos cure a mágoa e nos devolva a razão, quer dizer, nos permita caminhar no reino impessoal da razão. O tempo costuma ser capaz dessas coisas.Grass ou a higiene equívoca

O caso Grass deixa mais uma vez claro o quanto o argumento de autoridade colhe junto das pessoas. Aliás, nestes casos o argumento nem é tanto de autoridade mas de notoriedade. Postas as coisas em termos simples, é qualquer coisa parecida com isto. Vem um tipo ao coreto gritar: cuspir para o chão é porco, logo tratem de usar lenço ou, para mais higiene ainda, procurem discretamente uma casa de banho. A turba considera e aplaude. Vem-se depois a saber que o grande higienista, afinal, esconde um grave segredo: foi ou é ainda um cuspidor compulsivo. A turba sente-se ofendida. Criticam-lhe a incoerência? Recomendam-lhe os “Cuspidores Anónimos”? Parece que nem tanto. Criticam-lhe antes a autoridade, ou a instância moral. Se ele cospe para o chão, não pode andar para aí a dizer que é porco cuspir para o chão. Quer dizer, não tem moral para dizer essa coisa. Parece que a verdade do enunciado “é porco cuspir para o chão” não está na higiene, mas na autoridade de quem enuncia. Como se na boca de um ladrão, o enunciado “roubar é crime” fosse falso.

O caso Grass deixa mais uma vez claro o quanto o argumento de autoridade colhe junto das pessoas. Aliás, nestes casos o argumento nem é tanto de autoridade mas de notoriedade. Postas as coisas em termos simples, é qualquer coisa parecida com isto. Vem um tipo ao coreto gritar: cuspir para o chão é porco, logo tratem de usar lenço ou, para mais higiene ainda, procurem discretamente uma casa de banho. A turba considera e aplaude. Vem-se depois a saber que o grande higienista, afinal, esconde um grave segredo: foi ou é ainda um cuspidor compulsivo. A turba sente-se ofendida. Criticam-lhe a incoerência? Recomendam-lhe os “Cuspidores Anónimos”? Parece que nem tanto. Criticam-lhe antes a autoridade, ou a instância moral. Se ele cospe para o chão, não pode andar para aí a dizer que é porco cuspir para o chão. Quer dizer, não tem moral para dizer essa coisa. Parece que a verdade do enunciado “é porco cuspir para o chão” não está na higiene, mas na autoridade de quem enuncia. Como se na boca de um ladrão, o enunciado “roubar é crime” fosse falso.O que há de pernicioso na notoriedade é que ela cria um ciclo vicioso que tende a iludir e auto-iludir todos os intervenientes. Um escritor considerado notável poderá ter tendência a considerar igualmente notáveis as suas opiniões políticas, as quais tem como cidadão, ainda que pense proferi-las como escritor. Mas a turba gosta de entrar nesse jogo, gosta de ouvir a partir de uma instância intelectual ou moral aparentemente superior, para se desresponsabilizar da sua tarefa crítica e ter logo ali à mão algumas verdades pronto-a-vestir. O que empolga o escritor, que muito humanamente também se empola, e o mesmo com a turba, e assim de vento em popa até um desmentido qualquer. E o sururu consequente. Que por acaso é um holofote imenso sobre a próxima publicação da biografia de Grass. Eu disse por acaso?

PS1: Meu caro Rui Bebiano, gostava de o perceber melhor nisto. Em que é que o seu juízo sobre a conduta do cidadão Grass (juízo que até poderia partilhar, mas não é esse o ponto) o leva a dizer que jamais voltará a ler um livro do escritor Grass anterior a esta confissão tardia? Hipótese: não será esta recusa de ler ou de re-ler a pior forma de leitura? Noutra vertente: não virá esta declaração dar uma espessura maior à dimensão crítica do romancista Grass, por exemplo?

PS2: E meu caro Eduardo, se o romancista Grass sair engrandecido deste episódio, é porque o seu romance terá triunfado de vez sobre os seus ensaios, mais ou menos panfletários. E só esse triunfo revelará verdadeiramente a futilidade das agendas de patrulha, porque é a sua crítica profunda. O resto, parece-me a mim, é futilidade por futilidade: a patrulha, claro, mas também o ar de escândalo que rodeia todo este affaire.

Multiplex 18

- É mesmo assim? Não é, pois não?

- É mesmo assim? Não é, pois não?

- Claro que não. O único problema é que não pode ser de outra maneira.

- Então acaba por ser assim?

- É a única maneira de se poder continuar a viver. Bastante irónico, hem? Mas pode-se sempre tentar ler o valor facial da metáfora.

- É conseguidamente óbvia, Luís. O combate que se via no exterior, e de que o menino se protegia por detrás da mãe, é agora interior à família, por causa do divórcio. O adolescente tem de saber encará-lo, aceitá-lo talvez como tão permanente como ele parecia ser no museu, e aprender a não ter de escolher entre a lula e a baleia.

- Não me parece mal, Leitora.

- Desse ponto de vista, do não parecer mal, também a mim não me parece mal. Mas assusta-me que uma vida se possa assim dizer por uma metáfora tão justa.

- Assusta-te?

- A redução.

- Ah, isso. É uma forma de falar, de poder falar para avançar.

- Mas a minha questão é se não há outras maneiras.

- Há sempre. Provavelmente vão dar ao mesmo sítio por outros caminhos. E todo o filme é um capítulo, não mais. Outras metáforas virão. O que não acrescenta muito ao teu problema.

- Pois não. Estamos sempre perto da nota de rodapé, ou da nota dentro da nota, ou até do completo anonimato.

- Assusta-te?

- Um pouco.

- Melhora com a idade.

- Sério?

- Palavra de escuteiro.

- Nunca foste escuteiro.

- Aí tens a tua prova, precisamente.

O primeiro round

Daqui deste canto, não me parece que Israel, os Estados Unidos ou o Ocidente tenham ganho grande coisa com esta guerra. O Hezbollah está mais longe, territorialmente falando? É um facto. Mas está mais fraco? Ideologicamente, é óbvio que não. Ganhou mártires e sobretudo candidatos a mártires. Vai ficar militarmente mais fraco? É provável. Mas este foi apenas o primeiro round de um combate em que os adversários fundamentais não são exactamente aqueles que agora entraram em cena. O problema central para os próximos tempos será o Irão. Mais do que central, decisivo. Tenho para mim que um Irão nuclear é alguma coisa que o Ocidente simplesmente não pode permitir. Antes deste conflito, havia hipóteses de conseguir travar o nuclear iraniano por meios políticos e com o apoio de algumas nações arábes. Agora, essa possibilidade parece bem mais remota. Neste xadrez, é óbvio que a ala mais radical americana e israelita quer isso mesmo. E a ala mais radical islâmica quer também esse horror sem nome. No momento certo, cada um aos seus, vão-nos dizer que esse é o preço a pagar e que não há outro possível. E de nada nos valerá dizer que as coisas poderiam ter sido diferentes, porque já não haverá provavelmente tempo de as coisas poderem ser de facto diferentes. Mas também, queixamo-nos de quê? Aos nossos, ocidentalmente falando, escolhemo-los nós. Houve avisos mais que suficientes, mas escolhemo-los nós. E ir para onde? Não há um fora disto, lugar nenhum onde não tenhamos de viver com a consciência crua disto. Mas até isso, chegado o momento próprio, nos tentarão roubar com as suas legitimações imediatistas, de modo a que nada se aprenda nem nenhum juízo possa ser feito. E o mais certo, é terem a nossa conivência quase universal.

Daqui deste canto, não me parece que Israel, os Estados Unidos ou o Ocidente tenham ganho grande coisa com esta guerra. O Hezbollah está mais longe, territorialmente falando? É um facto. Mas está mais fraco? Ideologicamente, é óbvio que não. Ganhou mártires e sobretudo candidatos a mártires. Vai ficar militarmente mais fraco? É provável. Mas este foi apenas o primeiro round de um combate em que os adversários fundamentais não são exactamente aqueles que agora entraram em cena. O problema central para os próximos tempos será o Irão. Mais do que central, decisivo. Tenho para mim que um Irão nuclear é alguma coisa que o Ocidente simplesmente não pode permitir. Antes deste conflito, havia hipóteses de conseguir travar o nuclear iraniano por meios políticos e com o apoio de algumas nações arábes. Agora, essa possibilidade parece bem mais remota. Neste xadrez, é óbvio que a ala mais radical americana e israelita quer isso mesmo. E a ala mais radical islâmica quer também esse horror sem nome. No momento certo, cada um aos seus, vão-nos dizer que esse é o preço a pagar e que não há outro possível. E de nada nos valerá dizer que as coisas poderiam ter sido diferentes, porque já não haverá provavelmente tempo de as coisas poderem ser de facto diferentes. Mas também, queixamo-nos de quê? Aos nossos, ocidentalmente falando, escolhemo-los nós. Houve avisos mais que suficientes, mas escolhemo-los nós. E ir para onde? Não há um fora disto, lugar nenhum onde não tenhamos de viver com a consciência crua disto. Mas até isso, chegado o momento próprio, nos tentarão roubar com as suas legitimações imediatistas, de modo a que nada se aprenda nem nenhum juízo possa ser feito. E o mais certo, é terem a nossa conivência quase universal.paisagem,areia 7 [espera-se que um pouco antes do cessar-fogo]

Naturalmente, sonhei com Bin

Bin preparou-se longa e minuciosamente. Uma alimentação específica, rigorosa, e todo um percurso de meditação coadjuvada por drogas. Finalmente tinha atingido o estado em que lhe era possível entrar em combustão espontânea, seguindo-se uma pequena explosão de todas as suas vísceras. Numa mesa de café ou num estádio de futebol, os danos seriam poucos. Mas num grande arranha-céus, sincronizados a um ou dois por piso, que belo efeito. E num avião, oh, num avião seria uma festa. Que fazem os outros, esses que a qualquer momento podem ser mortos? Continuam as suas vidas. Dizem simplesmente: não nos farão viver de outro modo. Tal como dantes, mantêm as suas polícias, tentam algumas novas políticas, mas não se alojaram no medo. Eis-me pois no avião para Londres, ao lado de Bin, que me fala de Pessoa: não acha que toda a essência do Ocidente se pode resumir naquele “se te queres matar, porque não te queres matar?” A incapacidade de afirmação plena, é esse o problema do Ocidente, diz Bin pausadamente. Repare que mesmo quando afirmam, o fazem de um modo que enlouquece a plenitude e desequilibra tudo: uma rosa é uma rosa uma rosa. Nós nem precisamos de dizer uma rosa é uma rosa. Dizemos apenas: a rosa. Vocês é que acrescentaram a metáfora: a rosa louca de Hiroshima. Nós dizemos apenas: a rosa. E Bin floresceu. Não me lembro de ter sonhado mais nada. Dormi bem.

Bin preparou-se longa e minuciosamente. Uma alimentação específica, rigorosa, e todo um percurso de meditação coadjuvada por drogas. Finalmente tinha atingido o estado em que lhe era possível entrar em combustão espontânea, seguindo-se uma pequena explosão de todas as suas vísceras. Numa mesa de café ou num estádio de futebol, os danos seriam poucos. Mas num grande arranha-céus, sincronizados a um ou dois por piso, que belo efeito. E num avião, oh, num avião seria uma festa. Que fazem os outros, esses que a qualquer momento podem ser mortos? Continuam as suas vidas. Dizem simplesmente: não nos farão viver de outro modo. Tal como dantes, mantêm as suas polícias, tentam algumas novas políticas, mas não se alojaram no medo. Eis-me pois no avião para Londres, ao lado de Bin, que me fala de Pessoa: não acha que toda a essência do Ocidente se pode resumir naquele “se te queres matar, porque não te queres matar?” A incapacidade de afirmação plena, é esse o problema do Ocidente, diz Bin pausadamente. Repare que mesmo quando afirmam, o fazem de um modo que enlouquece a plenitude e desequilibra tudo: uma rosa é uma rosa uma rosa. Nós nem precisamos de dizer uma rosa é uma rosa. Dizemos apenas: a rosa. Vocês é que acrescentaram a metáfora: a rosa louca de Hiroshima. Nós dizemos apenas: a rosa. E Bin floresceu. Não me lembro de ter sonhado mais nada. Dormi bem.Simplesmente metafísico, o sonho

Nunca me tinha rido tanto num sonho. O Ricardo orava a sua fé sportinguista, e o blog publicava-lhe loas de hooligan portista. Lá do seu cantinho, o Francisco ironizava em azul-e-branco, e o blog publicava-lhe hinos ao glorioso. Coisa de boulevard, mas com os rostos perplexos em alta definição. Estranhamente, Freud apareceu no fim, estendido no divâ: “Menino, o tema aqui é Deus. Porta-te mal.”

Sonhar? Deus me livre!©

- Tu tens saudade de sonhar, Groucho?

- Tu tens saudade de sonhar, Groucho?

- E tu, Groucho†?

- Eu não.

- Eu também não.

- Mas sonhavas, Groucho?

- E tu, Groucho†?

- Eu não.

- Eu também não.

- Curioso, parecemos muito iguais.

- Mas não somos, pois não?

- Deixemos isso. Tu não achas que o Luís está a sonhar demais?

- Agora que o dizes... Porque será?

- Agora que perguntas, acho que é porque não tem onde cair morto.

Um sonho magrinho

Apresentou-se-me esta figura como devir do maradona. Que podia invocar testemunhas, garantiu. E que seria ainda capaz de maior desaparecimento, melhor dito, de menor espessamento. Coisa com vista a integrar uma equipa de futebol angélico — mas essa parte, sinceramente, já não compreendi. E ainda por cima acordei antes de poder perguntar-lhe umas quantas coisas práticas.

Apresentou-se-me esta figura como devir do maradona. Que podia invocar testemunhas, garantiu. E que seria ainda capaz de maior desaparecimento, melhor dito, de menor espessamento. Coisa com vista a integrar uma equipa de futebol angélico — mas essa parte, sinceramente, já não compreendi. E ainda por cima acordei antes de poder perguntar-lhe umas quantas coisas práticas.A saga onírica continua: Duas Torres

Desta vez, no meu sonho, o Eduardo Pitta estava incumbido do pesadelo de iniciar um roteiro gastronómico vegetariano...

Desta vez, no meu sonho, o Eduardo Pitta estava incumbido do pesadelo de iniciar um roteiro gastronómico vegetariano...Sobe-se às Duas Torres por estrada serpenteando entre árvores até à casa térrea com vista ampla sobre a quinta. Sala com decoração minimal, serviço presto. Primeiro, umas boas-vindas doutrinais. Somos gentilmente informados que tudo o que é aqui confeccionado é de produção biológica, que o fogão é a lenha e que até as toalhas, guardanapos e fardas do pessoal são de tecido biológico, que nos asseguram ser excelente para a respiração da pele humana, ainda que ao toque se tenham revelado diáfanos, como o seu quê de virtual, o que desgostou, devo confessar, o meu lado conservador: nada como a rugosidade do linho ou do algodão de gramagem consistente.

Duas Torres não é uma casa da linha dura vegetariana, no que diz respeito a uma certa permissividade na presença e até na mistura de ingredientes. A sua preocupação maior é estar em sintonia com os ritmos naturais da terra, isto é, do lugar. Asseguram-nos que isso é uma outra forma de cosmopolitismo, menos preocupada em alardear as benesses da globalização, que não negam, do que em usufruir os sabores singulares de cada dádiva do tugúrio. A Carta é por isso sazonal, de acordo com a produção da quinta e das suas congéneres, o que se compreende e até se pode aceitar. Aceita-se menos o seu carácter tão restritivo que se torna perigosamente autoritário: impossibilidade de escolha pela imposição do prato único. À minha manifestação silenciosa de desagrado respondeu presto um empregado talvez versado em teoria da literatura, argumentando que certas poéticas alimentares buscam tão subtis pontos de equilíbrio ou de passagem, que embora parecendo que tal se possa obter de múltiplas maneiras, há que buscar a única que a possa assegurar em toda a sua discreta profundidade. Sem mostrar convencimento, mas igualmente sem vontade para qualquer disputa estéril que não mais faria do que acicatar a fome, passei à consulta da Carta. Ajuíze o leitor esta composição. Entradas de queijo fresco de cabra, quadrados de pão de mistura, e salada singela: alface, tomate e cebolinho. No capítulo das sopas, apenas de ervilhas. Prato único: beringela assada no forno com recheio de lentilhas e cortes de feijão verde, seitan salteado com brócolos em óleo de girassol, e arroz integral cozido a vapor e passado pelo forno. Sobremesas, apenas duas: maçã cozida com passas ou sonho de pêra e ébano. Para beber, vinho tinto biológico da quinta, água do veio da mina ou chá de cidreira.

Se para tanto é preciso uma Carta, eis o que nem vale discretear. Ao menos estava em português escorreito e papel visivelmente reciclado.

Ao paladar, o queijo fresco de cabra revelou-se somítico de sal mas encorpado q.b., o pão de mistura regular, e a salada deveras singela e rural, com destaque para o cebolinho, quase doce como é desiderato de todo o bom selvagem. A sopa de ervilhas, ligeira e perfumada, mereceria um adjectivo eciano a condizer. A beringela assada não suportou o recheio das lentilhas, empapando-se ambas no feijão verde que, contumaz, venceu uma contenda que não devia. O seitan mostrou um carácter anémico, apesar dos brócolos esforçados e do sainete do girassol. Já o arroz foi uma surpresa agradável, beneficiando de um forno em ponto certo para lhe devolver a sua natureza de cereal estaladiço e brincalhão. A maçã cozida com passas foi comovente de naturalidade e graça, e deixou um travo floral todo ele campestre e aberto. O enigmático sonho de pêra e ébano era afinal pêra cozida com canela e melaço de cana, talvez mais interessante se não se tivesse anunciado com tanta pompa e circunstância. Provou-se o vinho tinto biológico da quinta, que definitivamente precisava de outras iguarias na mesa para que dele se pudesse aquilatar, bebeu-se a água cristalina, e tudo se aconchegou com o chá de cidreira.

Foi já descendo para a civilização que me ocorreu que não sei de onde vem o nome que a casa ostenta. Torres não vi nenhuma, nem vestígios de tal. Mas talvez não valha a pena voltar atrás para perguntar...

Pronto, agora só blogo em sonhos e para outros

Foto da Charlotte em oração matinal (percebe-se pela pergunta, ao fim do dia as questões são bem diferentes), antes de cantar Bye Bye Blackbird.

Foto da Charlotte em oração matinal (percebe-se pela pergunta, ao fim do dia as questões são bem diferentes), antes de cantar Bye Bye Blackbird.

Para o que me havia de dar, sonhei com dois posts para o irmaolucia: eis o primeiro...

Sandro tem dois amores: o homem dos almoços beatos grátis, Torquemada César das Neves, e o homem que almoça sempre nos clubes, Conselheiro Espada. Pelo seu lado, Carina achava melhor que a pilinha dos homens viesse de origem com tampinha de enroscar.

... e o segundo:

A Leitora, no seu infinito particular (XXVI)

- Que descanso estranho o teu, Luís.

- Ora...

- Parecia a reactualização do mito barhesiano do intelectual em férias. Muito novo século, claro. Menos livros, menos manuscritos para acabar, mas demasiados posts e muita filosofia de impoder, quer dizer, muita filosofice inconsequente, como tu dirias se tivesse sido eu a autora de tais desmandos...

- Pois...

- Mas as tuas audiências desceram abaixo de zero, tens de ter cuidado. E nem um comentário ao que anda pela blogosfera, nem um mísero link, nada de nada.

- Falta de condições durante o descanso, falta de tempo agora.

- Mas um blogger que se preze...

- Não multipliquemos os deveres a não ser que seja impositivo.

- Certo. Mas ao menos deixa-me ajudar-te a acertar o passo.

- Vais finalmente escrever aqui, Leitora?

- Estava apenas a pensar fazer-te uma entrevista. Coisa rápida. Primeiro. Já foste acusado de ser anti-semita?

- Ainda bem que me fazes essa pergunta porque...

- Tens de ser mais rápido na resposta. Achas que a Síria vai entrar no conflito ou está a fazer bluff a não ser que se queira arriscar a apanhar com o nuclear sino-americano?

- Sabes que o Freud dizia...

- Nada de divagações. No caso Gisberta, terias pesado mais a necessidade de não deixar um crime impune ou a possibilidade de recuperar menores?

- Bom, como sabes, o social e a justiça são vectores...

- Sê mais directo, estou quase a acabar. Não achas refrescante, sinal de grande mudança, que ao menos uma vez o país tenha razão numa contenda com um dos seus grandes símbolos, como a Maria João Pires?

- O Saramago terá sido o último a exilar-se com legitimidade, é isso que queres dizer?

- Vês como consegues responder direito quando te esforças e vais directo ao assunto?

Guarda-nocturno do mar # 30

- E agora?

- E agora?

- Continuamos.

- Preciso que me digas que tudo vai correr bem.

- Vai tudo correr bem, sossega.

- Como sabes?

- Ninguém sabe. Mas diz-se. Faz-se acontecer.

- E se?

- Até ao fim. Não é uma promessa, é como as coisas são. As nossas pequenas coisas.

- Gosto de te ouvir dizer as nossas pequenas coisas.

Guarda-nocturno do mar # 28

Guarda-nocturno do mar # 27

Guarda-nocturno do mar # 25

Guarda-nocturno do mar # 23

“este não é um dizer de boca; este é um dizer opaco; / este não é um dizer facial mas abstracto” [Maria Andresen, Livro das passagens, p. 87]:

“este não é um dizer de boca; este é um dizer opaco; / este não é um dizer facial mas abstracto” [Maria Andresen, Livro das passagens, p. 87]:

- Azul.

- Verde.

- Qualquer coisa entre ambos.

- Não seria melhor se fosse qualquer coisa depois de ambos?

- Talvez. Mas prefiro o que está antes, isto a que para cá das cores chamamos.

- Não digas.

- Não ia dizer.

Guarda-nocturno do mar # 22

Guarda-nocturno do mar # 21

As pessoas caminham no paredão. Levam pelo braço ou pelas costas a impossibilidade de se desfazerem de si mesmas. A felicidade das histórias e os escombros de alguns traumas. E sentam-se de costas para o mar, ávidas de conversa e outras gentes. Mas nas suas nucas há olhos para a lonjura. “O que ali está é a petrificação de uma antiga tarde / O que ali está diz-nos de alguém que está a olhar / o modo como tudo será pó; o tempo estarrecido / na sua própria luz;” [Maria Andresen, Livro das passagens, p. 55]. Depois levantam-se e recolhem às suas casas. Os olhos da nuca não deixam de medir a lonjura. Diz-se que as pessoas não estão preparadas para morrer. Mas estão. Muito. Só que não sabem.

As pessoas caminham no paredão. Levam pelo braço ou pelas costas a impossibilidade de se desfazerem de si mesmas. A felicidade das histórias e os escombros de alguns traumas. E sentam-se de costas para o mar, ávidas de conversa e outras gentes. Mas nas suas nucas há olhos para a lonjura. “O que ali está é a petrificação de uma antiga tarde / O que ali está diz-nos de alguém que está a olhar / o modo como tudo será pó; o tempo estarrecido / na sua própria luz;” [Maria Andresen, Livro das passagens, p. 55]. Depois levantam-se e recolhem às suas casas. Os olhos da nuca não deixam de medir a lonjura. Diz-se que as pessoas não estão preparadas para morrer. Mas estão. Muito. Só que não sabem.