- Também tu, Leitora?

- Também tu, Leitora?

- E até comprei outro para te poder oferecer este sem perder pitada.

- Assim tanto?

- Com atraso, mas sempre a tempo.

A Leitora, no seu infinito particular (LXIII)

Bom polícia, mau polícia # 7

- E tu já pensaste... Quer dizer...

- E tu já pensaste... Quer dizer...

- Mas que pergunta é essa, agora?

- Nunca te afligiu...

- Sei que vivo pela metade, se era aí que querias chegar. Mas essa metade não é só escrita, tem metade de realidade, e é isso que torna as coisas sempre desequilibradas.

- Sim, mas não era isso, ou não era bem isso. Enfim... Nunca te afligiu que pudesses estar errado, completamente errado? Que nenhum destes livros é sequer uma escada para o tal livro, que todos os livros deviam ser outros e não estes?

- Sei que estou errado. E sei que os livros também estão errados, eles próprios deviam ser outros, e não estes, ou não apenas estes, não somente estes. É por isso que de vez em quando re-leio, dou uma segunda oportunidade a mim próprio e uma segunda oportunidade ao livro. Às vezes surpreendem-me ambos, e ainda mais estranho tudo.

- E nunca te apeteceu realmente desistir?

- Sempre!

- Mas recomeças...

- Não, desisto devagar e a vida renova-se mais depressa. Mas também podia dizer o contrário.

- Ah, é um daqueles dias.

- Não, é um todos os dias.

- Mas a má policia não era eu?.. (risos)

Os trabalhos e os dias (25)

Tenho o ponto de partida e o pequeno território onde o vou jogar. É preciso fazer do ponto de partida uma ideia. E depois arranjar uma vida própria para a ideia, dar-lhe um mundo que a torne plausível, relacionável, numa palavra: existente. No fim, quando tudo isto for dito, ficará perceptível, no melhor dos casos, que havia um ponto de partida. Mas não é isso o que mais importa, realmente? Poder haver sempre a possibilidade de um ponto de partida?

Tenho o ponto de partida e o pequeno território onde o vou jogar. É preciso fazer do ponto de partida uma ideia. E depois arranjar uma vida própria para a ideia, dar-lhe um mundo que a torne plausível, relacionável, numa palavra: existente. No fim, quando tudo isto for dito, ficará perceptível, no melhor dos casos, que havia um ponto de partida. Mas não é isso o que mais importa, realmente? Poder haver sempre a possibilidade de um ponto de partida?

Bom polícia, mau polícia # 6

- E esses aí?

- E esses aí?

- Quais?

- Esse caixote aí.

- Mas qual caixote?

- Irra, esse caixote aí, que afastaste agora para o canto como quem não quer a coisa...

- Aquele caixote ali não existe.

- Não existe?!

- Não.

- Esse caixote aí não existe?! Mas...

- Eu puxo-o mais para aqui para tu reparares melhor. Vês? Não existe.

(A Leitora debruça-se sobre o caixote, abre-o, está cheio, retira um livro que vai folheando)

- Vês? Não existe. Tinha-te dito, não tinha?

- Realmente... (A Leitora senta-se no caixote a ler o livro).

- Tinha-te dito...

Os trabalhos e os dias (24)

Helder Moura Pereira

“Vergado ao peso de palavras fortes / (essas que fundamentam a passagem / dos homens pela terra e junto de janelas), / entrego a autores importantíssimos / o défice das minhas e de outros, junto / às quais as suas ainda valem mais.” (p. 30).

“Vergado ao peso de palavras fortes / (essas que fundamentam a passagem / dos homens pela terra e junto de janelas), / entrego a autores importantíssimos / o défice das minhas e de outros, junto / às quais as suas ainda valem mais.” (p. 30).

É bom quando um autor sabe ao que vem e que lugar quer ocupar. Não é sequer uma questão de anti-metafísica, anti-lirismo, minimalismo programático ou qualquer coisa do género. É só uma história simples e prosaica, ao rés dos dias, num mundo que nem se sabe se consentiria mais, porque precisamente o que distingue esta história é que se está absolutamente nas tintas para o haver ou deixar de haver mais. E digo história porque essa dimensão inequivocamente narrativa (e trivialmente narrativa) distingue a poesia de Helder Moura Pereira.

Mas trivialmente narrativa também porque lúcida: “Ora, mas é como toda / a gente, um parafuso, uma flor, / a dor, o amor, a voz de um, a voz / do outro, o falso uníssono.” (p. 48). E quando a história é de amor, ou de sexo, ou do território incerto que a ambos envolve, os segredos do reino animal impõem a sua condição: o que há neles de secreto não é que nós não os saibamos, que sabemos e por vezes em demasia, mas sim que eles nos obriguem ainda e sempre à sua história de animais desejantes, ora frágeis ora furibundos ora desinteressados. Matérias com que outros tantos reinos sublimaram — e que aqui são recantos de uma cidade, de uma casa, de um quarto, da distância anulável e contudo sempre presente entre dois corpos e os seus gestos tão materiais e evidentes que até parece que algum segredo os guia sem falhas.

Cinema: explicação do silêncio

Embora a questão dos arquivos da história não me seja fundamental — tenho aquela costela nietzscheana, naturalmente intempestiva, contra o peso da história — a questão do silêncio como questão do ver cinema é-me nuclear. Uma aproximação por Sandra Costa. De que eu me aproximo, substituindo “história” por “sentido” — bom, é um começo de ideia, apenas...

Embora a questão dos arquivos da história não me seja fundamental — tenho aquela costela nietzscheana, naturalmente intempestiva, contra o peso da história — a questão do silêncio como questão do ver cinema é-me nuclear. Uma aproximação por Sandra Costa. De que eu me aproximo, substituindo “história” por “sentido” — bom, é um começo de ideia, apenas...

Eduardo

Foi no seminário de mestrado sobre poesia portuguesa contemporânea, mesmo antes de partir para Paris. Cada sessão um autor. O Eduardo abria os livros, ia falando, e depois lia aqueles versos certos dentro do que ia falando. Alguém dizia alguma coisa e o Eduardo dava uma volta para aproveitar melhor o que tinha sido dito e lia um outro verso certo. Nunca andava à procura, sabia sempre onde estava. Ao longo das sessões fui espreitando para os livros — nem uma única anotação. Nada. Um dia perguntei como era possível que lesse sem uma única anotação. O Eduardo sorriu: estes são os livros de dar aulas, os outros não saem de casa.

Foi no seminário de mestrado sobre poesia portuguesa contemporânea, mesmo antes de partir para Paris. Cada sessão um autor. O Eduardo abria os livros, ia falando, e depois lia aqueles versos certos dentro do que ia falando. Alguém dizia alguma coisa e o Eduardo dava uma volta para aproveitar melhor o que tinha sido dito e lia um outro verso certo. Nunca andava à procura, sabia sempre onde estava. Ao longo das sessões fui espreitando para os livros — nem uma única anotação. Nada. Um dia perguntei como era possível que lesse sem uma única anotação. O Eduardo sorriu: estes são os livros de dar aulas, os outros não saem de casa.

Interrupção involuntária

por um mal-entendido da PT, que achou que eu já me tinha mudado e foi-me desligando para adiantar serviço... Do que tinha para o fim-de-semana, tudo o resto virá sem problemas. Mas não o Eduardo.

O blog impertinente

Um dia, Eduardo Prado Coelho e Eduardo Lourenço foram visitar Vergílio Ferreira a Fontanelas. Mas antes de passarem o portão do jardim, avisaram: isto não é para ir para o Diário, ou a gente nem sequer entra. Vergílio prometeu, entraram. Um amigo acaba de me emailar com aviso análogo à cabeça: isto não é para ir para o blog. Não sei porquê, mas de repente não me parece grande ideia isto de ter um blog.

Um dia, Eduardo Prado Coelho e Eduardo Lourenço foram visitar Vergílio Ferreira a Fontanelas. Mas antes de passarem o portão do jardim, avisaram: isto não é para ir para o Diário, ou a gente nem sequer entra. Vergílio prometeu, entraram. Um amigo acaba de me emailar com aviso análogo à cabeça: isto não é para ir para o blog. Não sei porquê, mas de repente não me parece grande ideia isto de ter um blog.

O silêncio dos livros: nota 2 [adenda]

O silêncio dos livros: nota 3 [adenda]

Carlos Leone, por mail, alerta-me para um erro de Michel Crepu: Providence é em Rhode Island, não em Massachutts. Mais uma prova (involuntária) de que a Crepu não importa mesmo a geografia mas o livro contra toda a geografia que hipoteticamente o pudesse dispensar. Em psicanálise selvagem, dir-se-ia que tal é o medo de um lugar assim, que alguma coisa se faz para o tornar inlocalizável. Não muito, em todo o caso. Michel Crepu não é tão radical como Cervantes, que põe o Quixote com os seus livros de cavalaria a rasurar pura e simplesmente o seu lugar de origem: Num lugar da Mancha, de cujo nome não quero lembrar-me... Toda a questão da escrita é que ela permite que a filiação se desloque por completo do lugar de origem ou da família para um outro qualquer lugar abstracto ou de personagens. Há nisso libertação, como no mesmo passo há nisso alienação.

O silêncio dos livros: nota 3 [já não Steiner, mas Michel Crépu]

"Em Providence, Massachusetts, ainda podemos ver, nas margens da lagoa de Walden, a cabana onde Thoreau viveu durante dois anos e dois meses; é verdade, Thoreau procurou ali uma arte de viver imediata, sabendo que não podia contar senão com a eficácia dos gestos quotidianos; mas de nada saberíamos se Thoreau não tivesse extraído dessa experiência um livro magnífico. A verdade de Walden ou a A vida nos bosques é o regresso à cidade e a necessidade de retirar daí uma conclusão escrita." (Michel Crépu, p. 63)

Seria diferente se Thoreau tivesse permanecido nos bosques? Aliás, para a maioria dos que o leram, não continua Thoreau nos bosques? Toda a força da escrita reside em atirar-nos para a realidade. E todo o problema da escrita é que a realidade para a qual nos atira não está afinal lá. Está outra coisa, apenas visível na condição de nos irmos esquecendo da escrita que nos levou até lá. Há vida nos bosques quando já nos esquecemos até de que aquilo são bosques. Mas tivemos de o saber no princípio, ou nunca lá teríamos chegado.

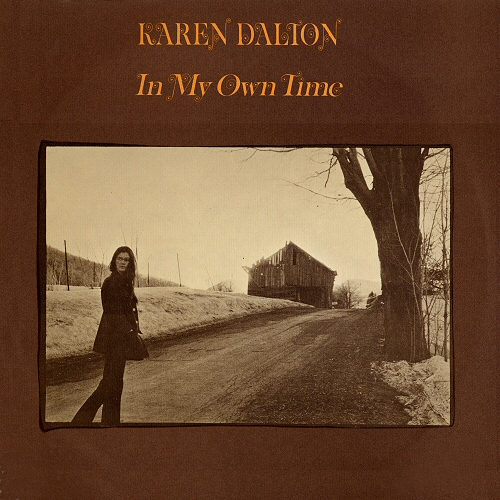

Karen Dalton

Há casos em que as re-edições fazem sentido. E há casos em que as re-edições são um dever de arte. A juntar a isto, ambos para a minha eternidade muito particular e finita.

Há casos em que as re-edições fazem sentido. E há casos em que as re-edições são um dever de arte. A juntar a isto, ambos para a minha eternidade muito particular e finita.

O silêncio dos livros: nota 2

“Por essência, o escrito é normativo. É «prescritivo», termo cuja riqueza conotativa e semântica exige uma atenção especial. «Prescrever» significa «dar ordem de», ou seja, «antecipar-se» e «circunscrever a» (mais uma locução que fala por si) um domínio do comportamento, ou da interpretação do consenso intelectual ou social. As palavras «inscrição», «script», ou «escriba» e o muitíssimo produtivo campo semântico a que pertencem associam íntima e inevitavelmente o acto de escrever a práticas de governação.” (p. 13)

Bom polícia, mau polícia # 5

- Hibernação, dizes tu?

- Hibernação, dizes tu?

- Uma hibernação de disponibilidade, se isso faz algum sentido. Podem esperar séculos, milénios, mas quando pegas no livro ele fica vivo para ti.

- Desculpa que pergunte, mas essa metáfora adianta alguma coisa ao que já se sabe que um livro é? Essa coisa trivial de uma mala de signos à espera que alguém a reclame?

- A biblioteca como depósito de perdidos e achados?

- O livro como depósito de perdidos e achados. Não importa a organicidade que reclame ou a ordem a que os submetas. Quando levantes os olhos da página ou da prateleira, é o caos, mesmo que seja só uma ordem a perder de vista.

- Mas enquanto lês...

- Respiras. Pagas a disponibilidade do livro com a tua própria disponibilidade.

- Pagas?

- Qualquer coisa assim, deixa lá, não leves tão à letra, ou então dá-lhe a guinada metafísica e já deve ficar mais apresentável (risos).

- Pois... (risos).

A idade de ouro do cinema

Luís Miguel Oliveira, no Ípsilon de ontem, num parêntesis encadeado no facto de em tempos idos os filmes de Nikita Mikhalkov serem vistos, discutidos e levados a sério:

Luís Miguel Oliveira, no Ípsilon de ontem, num parêntesis encadeado no facto de em tempos idos os filmes de Nikita Mikhalkov serem vistos, discutidos e levados a sério:

(O que nos conduz a um aparte: é irresistível pensar que boa parte da lamentação das últimas semanas pelas mortes de Bergman, Antonioni e do “cinema de autor” é sobretudo um luto por algo mais simples: pelo tempo em que os adultos iam ao cinema.)

Excelente e simples verdade. Mas também é verdade que a gente põe-se a esmiuçar, e as coisas são capazes de ser um pouco diferentes. O tempo em que os adultos iam ao cinema está pelo tempo em que o cinema era para adultos. Estive para aqui a fazer umas contas nos arquivos e a coisa é capaz de ser mais ou menos assim: via tantos filmes adultos dantes como agora vejo, isto é, não muitos, e nem todos memoráveis. A questão é que dantes não havia mais nada à volta, ou muito pouco, e agora há uma catadupa de fitas para pipocas e adolescentes. No velho Quarteto, o pequeno hall enchia-se de gente adulta que emergia das quatro salas para fumar e discutir avidamente. A mesma/outra gente adulta que passa despercebida no trânsito impessoal entre as dezasseis ou vinte salas dos grandes multiplex. A visibilidade (também simbólica) de um mundo que se pensava por imagens desapareceu, submergida pelo entretenimento. Não foi só no cinema. Mas continua-se a pensar por imagens e os adultos continuam a ir a algum cinema. Só que deixaram de ser o consumidor alvo das chamadas industrias culturais. O resto do luto é talvez ainda mais simples: estamos a envelhecer e repetimos o mesmo estúpido erro de criar retrospectivamente a idade de ouro que nunca na realidade existiu.

O silêncio dos livros: nota 1

“(...) os mais antigos fragmentos datados da Bíblia dos Hebreus são tardios, muito mais próximos do Ulisses de James Joyce do que das suas próprias origens, que se relacionam com o canto arcaico e a narrativa oral.” (p. 8).

Steiner sempre enfatizou – e aqui também – o facto de os “mestres” da cultura ocidental, Sócrates e Jesus, serem mestres da oralidade, não da escrita. E contudo, Steiner tem nesta anotação brilhante o caminho para poder pensar Sócrates e Jesus como personagens de uma narrativa que, por ser da escrita, é desde sempre a da impossível coincidência com a realidade de onde diz provir. Sócrates e Jesus são modelos afinal impossíveis, não tanto pela sua exigência ética mas porque reordenam tão perfeitamente a si uma ideia de realidade e um mundo tão individualizado como só a ficção o pode dar. Esta religião e esta filosofia são a narrativa da nostalgia algo ressentida do paraíso perdido, isto é, da realidade real para sempre perdida, mas que se crê recriável em sistema ou tábuas da lei. A literatura é essa nostalgia feita consentimento, e por isso mistura sem medida de grotesco, ironia, sublime e morte – Ulisses, por exemplo (ou ambos os Ulisses, já agora, e para melhor exemplificar).

O silêncio dos livros

É uma das obsessões de Steiner: a cultura do livro, que definia o ocidente até agora, está a perder as condições da sua primazia. En passant, um outro feixe de obsessões: as razões do ódio de alguns aos livros e como foi possível a intelectuais como Heidegger produzirem obra marcante e serem cidadãos bem-comportados perante o regime nazi. Isto é, o que há de autismo na cultura do livro para que a humanização que deveria ser a sua marca específica se possa realizar numa indiferença absoluta perante a sorte da realidade. O tom é de conferência de cultura geral, sem especialização árdua ou tentativa de resposta complexa. Mas como sempre, Steiner tem pequenas notas extraordinárias, que deixa rolar quase com displicência. São esses pequenos achados, mais até do que a tese geral, que justificam a leitura.

É uma das obsessões de Steiner: a cultura do livro, que definia o ocidente até agora, está a perder as condições da sua primazia. En passant, um outro feixe de obsessões: as razões do ódio de alguns aos livros e como foi possível a intelectuais como Heidegger produzirem obra marcante e serem cidadãos bem-comportados perante o regime nazi. Isto é, o que há de autismo na cultura do livro para que a humanização que deveria ser a sua marca específica se possa realizar numa indiferença absoluta perante a sorte da realidade. O tom é de conferência de cultura geral, sem especialização árdua ou tentativa de resposta complexa. Mas como sempre, Steiner tem pequenas notas extraordinárias, que deixa rolar quase com displicência. São esses pequenos achados, mais até do que a tese geral, que justificam a leitura.

Psicopatologia da vida quotidiana # 35

Psicopatologia da vida quotidiana # 34

Quando me perguntaste estás bom eu decidi dizer a verdade e disse não, o que te levou logo a dizer que eu era um sacana mimalho, auto-centrado, egotista e demais coisas terminadas em “realmente”. Acontece que tinhas razão, mas só podias sabê-lo por analogia com o teu próprio comportamento. Agora digo sempre que não estou bom, mesmo quando estou: é o meu teste particular ao carácter.

Psicopatologia da vida quotidiana # 33

Quando me perguntaste estás bom eu decidi dizer a verdade e disse não, o que desencadeou um silêncio embaraçado que ainda hoje perdura. Acontece que o silêncio só piorou as coisas e nunca mais voltei a dizer que não estava bom. Agora falo do tempo e da vida que passa nos jornais e nas televisões, e compreendi enfim a grande vantagem da conversa de ocasião: não se fala de nós próprios.

Quando me perguntaste estás bom eu decidi dizer a verdade e disse não, o que desencadeou um silêncio embaraçado que ainda hoje perdura. Acontece que o silêncio só piorou as coisas e nunca mais voltei a dizer que não estava bom. Agora falo do tempo e da vida que passa nos jornais e nas televisões, e compreendi enfim a grande vantagem da conversa de ocasião: não se fala de nós próprios.

Psicopatologia da vida quotidiana # 32

Bom polícia, mau polícia # 4

- Ao encaixotar, descobri que, na ordem da arrumação, Margarida Rebelo Pinto antecede José Cardoso Pires.

- Ao encaixotar, descobri que, na ordem da arrumação, Margarida Rebelo Pinto antecede José Cardoso Pires.

- E daí?

- Daí nada, em princípio...

- Em princípio?!..

- Passou-me uma isotopia pela cabeça, como se dizia nos tempos gloriosos da estruturalismo. (risos)

- Não sei se quero saber. Olha que ainda te internam... Ou perdes a pouca reputação que já tens...

- Oh, não é nada de grave. E era apenas para chegar a esta pergunta: se eles fossem um par, quem faria de bom polícia e de mau polícia?.. (risos)

- Mas olha que até é uma boa pergunta! (risos) Em todo o caso, uma pergunta de quem está à beira do internamento ou da queda na bolsa dos valores literários... (risos)

- Não me queres ajudar com os caixotes?

- Sorry, eu sou a má polícia! (risos)

Carbono 14 # variação a preto e branco (adenda)

Eu disse a natureza na sua vitória mortal sobre a cultura? Mas nunca o saberemos. Ou melhor, começamos a saber outra coisa: que a vitória mortal é a de uma natureza que assimilou e se transformou a partir da nossa cultura (o clima, ao que tudo indica, será um bom exemplo disso). Paradoxo terminal, como Kundera lhe poderia chamar. Nunca tendo ganho tanto à natureza como agora, ao longo dessa vitória a cultura foi dando à natureza as armas necessárias ao volte-face. Poderia aqui haver uma história metafísica. A história que dissesse que a cultura forneceu à natureza a arma e a indicação de lugar e tempo para que a natureza procedesse à liquidação da cultura. Uma espécie de suicídio por interposta pessoa. Uma história metafísica que desdobra em si outra história metafísica: a de que a cultura, procedendo assim, nada mais fez do que seguir ab initio os ditames da natureza. Mas as histórias metafísicas têm uma tendência irreprimível para a desproporção, como aquele lorde ocioso que queria matar melgas a tiros de caçadeira. Melhor seria falarmos da estupidez humana. Isto é, lucro, predação, a parafernália toda. E contudo. Sim? E contudo, às vezes penso, como poderia existir um ser tão sem sentido como nós se não contivesse em si mesmo os germes da sua destruição? Esta seria a história natural de um pequeno equívoco sem importância nenhuma. E contudo não te matas. Ainda é cedo, tem lá calma, ok?

Eu disse a natureza na sua vitória mortal sobre a cultura? Mas nunca o saberemos. Ou melhor, começamos a saber outra coisa: que a vitória mortal é a de uma natureza que assimilou e se transformou a partir da nossa cultura (o clima, ao que tudo indica, será um bom exemplo disso). Paradoxo terminal, como Kundera lhe poderia chamar. Nunca tendo ganho tanto à natureza como agora, ao longo dessa vitória a cultura foi dando à natureza as armas necessárias ao volte-face. Poderia aqui haver uma história metafísica. A história que dissesse que a cultura forneceu à natureza a arma e a indicação de lugar e tempo para que a natureza procedesse à liquidação da cultura. Uma espécie de suicídio por interposta pessoa. Uma história metafísica que desdobra em si outra história metafísica: a de que a cultura, procedendo assim, nada mais fez do que seguir ab initio os ditames da natureza. Mas as histórias metafísicas têm uma tendência irreprimível para a desproporção, como aquele lorde ocioso que queria matar melgas a tiros de caçadeira. Melhor seria falarmos da estupidez humana. Isto é, lucro, predação, a parafernália toda. E contudo. Sim? E contudo, às vezes penso, como poderia existir um ser tão sem sentido como nós se não contivesse em si mesmo os germes da sua destruição? Esta seria a história natural de um pequeno equívoco sem importância nenhuma. E contudo não te matas. Ainda é cedo, tem lá calma, ok?

Carbono 14 # variação a preto e branco

Como se um comentário a Finisterra, de Carlos de Oliveira. Comentário? Digamos que sim, para se poder dizer alguma coisa. Não é a maquete, embora a miniaturização obsessiva se possa aproximar. Não é o arado, estranho motor da história: alarga o tempo, repõe o tempo, paisagem já sem povoamento, ou com povoamento ido, soterrado. Não são as várias camadas de uma história que se torna natural porque evacuou os seus agentes. Que é então? Em que consiste o comentário? Num erro de fotografia que de súbito torna visível o que é da dimensão espectral. A partir daí, o resto torna-se pertinente: a miniaturização como cultura sem condição de sentido, uma paisagem seca de povoamento, a natureza na sua vitória mortal sobre a cultura. E contudo. E contudo? Sim, só isso. E contudo.

Bom polícia, mau polícia # 3

A blogosfera tem este encanto. De repente, alguém que nos é completamente desconhecido, chega ao diálogo connosco. A propósito do número dois desta série, Joana Bicacro enviou-me um texto de Patrick Suskind, “Amnésia in litteris”, incerto em Um combate e outras histórias. É um Suskind que não está nas minhas prateleiras, e até se percebe porquê – era coisa para ir roendo devagar tudo à volta, até só haver pó. Mas se calhar todo o texto alimenta o desejo mais ou menos expresso de matar todos os outros, o palimpsesto é apenas a arena desse combate. Em todo o caso, tomemos as nossas precauções. Sonego o todo, circunscrevo o extracto:

A blogosfera tem este encanto. De repente, alguém que nos é completamente desconhecido, chega ao diálogo connosco. A propósito do número dois desta série, Joana Bicacro enviou-me um texto de Patrick Suskind, “Amnésia in litteris”, incerto em Um combate e outras histórias. É um Suskind que não está nas minhas prateleiras, e até se percebe porquê – era coisa para ir roendo devagar tudo à volta, até só haver pó. Mas se calhar todo o texto alimenta o desejo mais ou menos expresso de matar todos os outros, o palimpsesto é apenas a arena desse combate. Em todo o caso, tomemos as nossas precauções. Sonego o todo, circunscrevo o extracto:

(…) O olhar detém-se no extremo da prateleira. O que é que está lá? Ah, pois: três biografias de Alexandre Magno. Li-os todos noutros tempos. Que sei eu sobre Alexandre Magno? Nada. No extremo da prateleira seguinte encontram-se vários fascículos sobre a Guerra dos Trinta Anos, entre os quais quinhentas páginas de Verónica Wedgwood e mil páginas de Golo Mann sobre Wallenstein. Li tudo isso aplicadamente. Que sei eu sobre a Guerra dos Trinta Anos? Nada. A prateleira inferior está atulhada com livros sobre Luís II da Baviera e a sua época: quanto a estes, não me limitei a lê-los apenas, estudei-os minuciosa e porfiadamente durante mais de um ano, e de seguida escrevi três argumentos para filmes sobre esse tema — tornei-me quase numa espécie de perito em Luís II. Que sei eu hoje sobre Luís II e a sua época? Nada. Absolutamente nada. Pois bem, quanto a Luís II talvez ainda seja possível aceitar esta amnésia total. Mas... e quanto aos livros que se encontram acolá, ao lado da secretária, na secção mais requintada, a literária? O que é que me ficou na memória da colecção em quinze volumes de Andersch? Nada. O que é que ficou dos Bõll, Walser e Koeppen? Nada. Dos dez volumes de Handke? Menos do que nada. Que sei eu ainda de Tristram Shandy, das Confissões de Rousseau, do passeio de Seume? Nada, nada, nada. Ah, eis ali as comédias de Shakespeare! Li-as todas no ano passado. Qualquer coisa deve ter ficado, uma vaga ideia, um título, um único título de uma única comédia de Shakespeare! Nada. Mas, pelo amor de Deus, pelo menos Goethe, por exemplo, este volumezinho branco, As Afinidades Electivas: li-o pelo menos três vezes — e já não tenho nenhuma ideia dele. Parece que tudo se evaporou. Será que neste mundo já não existe nenhum livro do qual ainda me lembre? Aqueles dois volumes vermelhos ali, grossos e com os marcadores vermelhos, esses conheço-os de certeza, parecem-me familiares como móveis antigos, esses li-os, vivi nesses volumes semanas a fio ainda não há muito tempo, mas, que diabo!, como é que se chama afinal? Os Demónios. Pois é. Pois sim. Interessante. E o autor? F. M. Dostoievski. Hmm. Ora bem. Parece-me que me lembro vagamente: creio que tudo se passa no século XIX, e no segundo volume alguém se mata com uma pistola. Acho que não me lembro de mais nada. Afundo-me na minha cadeira à frente da secretária. É uma vergonha, é um escândalo. Há trinta anos que sei ler e, se não li muito, pelo menos li alguma coisa, e tudo o que me resta disso é a recordação muito ténue de que no segundo volume de um romance com cerca de mil páginas há alguém que se mata com uma pistola. Trinta anos de leitura em vão! Passei milhares de horas da minha infância, juventude e idade adulta a ler sem reter nada a não ser um enorme esquecimento. E este mal não diminui; pelo contrário, agrava-se. Se leio um livro hoje, esqueço-me do início antes de ter chegado ao fim. Por vezes a minha capacidade de memorização nem sequer consegue fixar a leitura de uma página. E assim, de galho em galho, de parágrafo a parágrafo, de uma frase à outra, em breve alcançarei um estado em que só conseguirei captar conscientemente palavras isoladas que afluem da escuridão de um texto sempre desconhecido, que cintilam como estrelas cadentes no momento em que são lidas e que logo voltam a submergir no esquecimento total da escura corrente de Letes. Já há muito tempo que não consigo proferir uma única palavra em debates literários sem me expor terrivelmente ao ridículo, confundindo Mörike com Hoffmannsthal, Rilke com Hölderlin, Beckett com Joyce, Italo Calvino com ítalo Svevo, Baudelaire com Chopin, George Sand com Madame de Staél, etc. Se pretendo procurar uma citação da qual tenho uma ideia vaga, passo dias a esquadrinhar livros porque me esqueci do autor e porque, enquanto procuro, me perco em textos desconhecidos de autores que ninguém conhece, até finalmente ter esquecido o que é que procurava inicialmente. Como é que, neste caótico estado de espírito, poderia responder à pergunta: qual foi o livro que mudou a minha vida? Nenhum? Todos? Qualquer um — não sei.

Carbono 14

É um estranho arado moendo sempre o mesmo círculo: com um pente revolve, com uma pá rectangular repõe e alisa. Areia terrrosa é tudo o que existe à superfície desse território deserto. Isso e a estranha máquina impessoal. Soterrados debaixo de camadas várias, partes do mundo tal qual o habitamos hoje. O nosso presente oferecido à datação dos milénios futuros, com a imprecisão característica das grandes idades e a indiferença por todo o particularismo que em definitivo já lá não está. As casas e os carros são meras estruturas vazias, sobreviventes maquínicos de utilidades idas. Não há vestígios dos nossos corpos, nem enquanto cadáveres. À distancia desta imaginação projectiva já não somos sequer paixão inútil, apenas inexistência sem rasto ou sobressalto. Ite, mundus est.

Miguel Palma na Culturgest até 2 de Setembro

Rostos # 4

Na iconografia do escritor, o cigarro foi o único elemento que emprestou acção a uma figura quase sempre hierática, em que tudo era suposto passar-se no interior. Desde logo porque fumar dava forma visível a essa angústia do interior. Depois, e ainda que não tenha começado assim, porque era claramente um elemento cinemático: o escritor fumava como os grandes heróis do cinema americano de acção fumavam. Finalmente, porque trazia a masculinidade para a boca de cena: esse falo que se consumia em volutas sinalizava a demiurgia do masculino, uma demiurgia que podia bem prescindir de dar-se a conhecer em livro, porque toda ela se bastava como ícone. O escritor com cigarro, sendo pela primeira vez um homem de acção, foi também pela primeira vez o completo agente passivo de um símbolo que o subsumiu como género sexual. O cigarro do escritor foi o análogo das mamas das sex symbol na identificação de género .

Na iconografia do escritor, o cigarro foi o único elemento que emprestou acção a uma figura quase sempre hierática, em que tudo era suposto passar-se no interior. Desde logo porque fumar dava forma visível a essa angústia do interior. Depois, e ainda que não tenha começado assim, porque era claramente um elemento cinemático: o escritor fumava como os grandes heróis do cinema americano de acção fumavam. Finalmente, porque trazia a masculinidade para a boca de cena: esse falo que se consumia em volutas sinalizava a demiurgia do masculino, uma demiurgia que podia bem prescindir de dar-se a conhecer em livro, porque toda ela se bastava como ícone. O escritor com cigarro, sendo pela primeira vez um homem de acção, foi também pela primeira vez o completo agente passivo de um símbolo que o subsumiu como género sexual. O cigarro do escritor foi o análogo das mamas das sex symbol na identificação de género .

Bom polícia, mau polícia #2

- Entre a efervescência e o tédio?

- Pouco mais ou menos. Prateleiras e prateleiras. Muitas vezes sei apenas que li e gostei muito, tenho uma ideia vaga, tão vaga, tão vazia, no fundo.

- E contudo...

- Contudo?

- Sim, e contudo algo ficou, teve de ficar, forçoso que tenha ficado.

- Só não se sabe onde, como, de que modo. Percebo-te. E também isso é entre a efervescência e o tédio.

- Também? Sim, deve ser, no fundo.

- É. Pensas que é teu, que te aconteceu, e apenas recordas.

- Ah, isso... Não faz mal. Se é contigo, é teu, está-te a acontecer. É como encaixotar e depois arrumar noutro sítio.

- Pois...

Rostos # 3

Nada de parecido na linguagem escrita com as constrições do material com que tem de se enfrentar a pintura. Porque quem diz constrições diz também as possibilidades específicas de cada novo material ou de cada nova combinação de materiais. Face a isso, a escrita parece demasiado antiga e demasiado a mesma. Em suma, pobre e estéril.

Bom polícia, mau polícia # 1

- Nove caixotes, dizes tu?

- Nove caixotes, dizes tu?

- É quantos cabem no carro.

- Isso é bom!

- É...

- Não é?!...

- Cada caixote dá uma prateleira, tás a ver?..

- Ui, isso é um pesadelo! Coisa para três digitos, não era?

- Bem medidos. E é um pesadelo sujo.

- Sujo?

- Tu nem imaginas como ficam as mãos e a roupa só de pegar neles para os encaixotar. E depois para os tirar do caixote e pôr no novo lugar.

- É o tempo pousando na cultura...

- Pois, como os pombos sobre as estátuas.

- Ou isso. (risos)

Multiplex 33

- Tudo junto, se não fosse Tarantino não teria metade da importância que realmente não tem.

- Ora desdobra lá isso em argumentos...

- Reciclar, imitar, parodiar, fazer regressar géneros mortos, well... há por aí uns géneros que são cadáveres adiados que procriam que já só vivem disso, com grandes achados irónicos, com argumentos sofisticados como aqueles puzzles gigantes, com grandes cenas de cinema e muito sangue na guelra, e no entanto...

- Percebo. Pode soar a moralismo ou elitismo, mas é mesmo talento desperdiçado.

- Justamente. E se aqui o killer encontra umas miúdas à altura e o desfecho é o inverso, a questão não está na emancipação das miúdas ou qualquer coisa que o valha, mas apenas em o desfecho ser precisamente o inverso.

- É até uma inversão estrutural preguiçosa e maximamente previsível.

- Interessante é se ele se tivesse esquecido a meio da perseguição dos carros e acabasse de uma forma qualquer que pertencesse a outro género, ou de como um género pode abrir para o seu oposto.

- Lá se ia a bilheteira...

- Pois, nunca esquecer a bilheteira.

- Mas gostei dos diálogos das miúdas. Sobretudo do segundo grupo de miúdas. Aí, Tarantino continua a dar cartas: não está lá nada e está lá tudo.

- Eu também gostei. Mas às tantas aquilo parecia “O sexo e a cidade”! (risos)

- E não dizes isso como defeito... (risos).

- Nem pensar. A parte final da perseguição dos carros é que foi uma seca...

- Inenarrável.

- Vai ser melhor em dvd.

- Vai?..

- Podemos saltar as partes chatas e ficar só com os diálogos. (risos)

Rostos # 2

Na iconografia dos artistas, senti muitas vezes que faltava à imagem do escritor esse amparo tecnológico que o realizador de cinema sempre teve: a câmara. Alguma coisa que desvie o olhar, que multiplique o olhar (a restrição do enquadramento que obriga à variação, acumulação e montagem dos ângulos). Que desumanize o pensamento, obrigando-o a pensar mais. Que torne óbvia a falsidade ingénua do senso comum que dá a alma na janela do olhar. A alma, se a há, está na mesa de montagem, que é uma mesa de dissecação que produz efeitos contrários às tarefas legistas. A câmara torna isso evidente. E ainda que o laboratório seja também a realidade última de todo o escritor, pouco ou nada há na sua iconografia que o diga sem subterfúgios. A página em branco coloca-o mais no lugar de Deus do que do artesão que tem de negociar com um mediador tecnológico as aventuras do sentido. E se o lugar de Deus pode ser apetecível pela sua altura simbólica, é um lugar inabitável e de onde só se pode cair.

Na iconografia dos artistas, senti muitas vezes que faltava à imagem do escritor esse amparo tecnológico que o realizador de cinema sempre teve: a câmara. Alguma coisa que desvie o olhar, que multiplique o olhar (a restrição do enquadramento que obriga à variação, acumulação e montagem dos ângulos). Que desumanize o pensamento, obrigando-o a pensar mais. Que torne óbvia a falsidade ingénua do senso comum que dá a alma na janela do olhar. A alma, se a há, está na mesa de montagem, que é uma mesa de dissecação que produz efeitos contrários às tarefas legistas. A câmara torna isso evidente. E ainda que o laboratório seja também a realidade última de todo o escritor, pouco ou nada há na sua iconografia que o diga sem subterfúgios. A página em branco coloca-o mais no lugar de Deus do que do artesão que tem de negociar com um mediador tecnológico as aventuras do sentido. E se o lugar de Deus pode ser apetecível pela sua altura simbólica, é um lugar inabitável e de onde só se pode cair.

coda: noite, dobra

Tudo está a mais na solidão. Mesmo tu, que ma criaste quando nada mais foi possível. Desejo repetidamente perdido.

Tudo está a mais na solidão. Mesmo tu, que ma criaste quando nada mais foi possível. Desejo repetidamente perdido.

Tudo está a mais na noite que pertence à solidão. Mesmo a luz branca da lucidez deve criar a penumbra em que te não lembres nem esqueças.

A noite é a dobra em que deixas o corpo e segues a música.

A noite em que deixas o corpo e segues a música é a dobra da noite mais escura, sem deus nem o seu nada, sem o brilho do espaço sideral, sem o triunfo da madrugada.

Só a música tira da noite tudo o que está a mais na solidão.

noite, domingo

Rostos # 1

Entre o rosto do Bergman jovem e o rosto do Bergman final há mais "ar de família" do que com os rostos do Bergman do meio. Há um estilo de barba que regressa, e facilmente leríamos mal se aí lêssemos a nostalgia de um regresso impossível ou de um recomeço que se sabe desde logo condenado. A questão é talvez outra.

No início, nós sabemos que sabemos, mas não sabemos o que sabemos nem porque o sabemos. Corremos a vida em interrogação, e é uma bela maneira de viver: umas vezes sabemos isto, outras aquilo, outras o exacto contrário de isto e de aquilo. No fim, quando outros começam a fazer balanços e nós próprios sentimos que já demos voltas suficientes para que se justifique o eles fazerem balanços, sabemos que sabemos, e sabemos que definitivamente nunca saberemos bem o que sabemos nem porque o sabemos. E somos jovens com a calma e o olhar distante que a juventude verdadeira nunca pode ter.

Psicopatologia da vida quotidiana # 31

Isto realmente. A esplanada era um oásis, guarda-sois enormes, uma brisa desenfiada com cheiro a rio e mais ao longe, logo ali na dobra da duna, o mar. Mas a vida autóctone continua, e da capela do cimo do monte desceram em roldão os exércitos do Senhor: promessa de sermão, artistas vários para abrilhantar, e completamente grátis os ranchos com as cantadeiras do Minho. Mal tenho tempo de fugir para casa e fechar-me por dentro das janelas fechadas. Quem me manda a mim esquecer que Agosto é o mês mais cruel?

Isto realmente. A esplanada era um oásis, guarda-sois enormes, uma brisa desenfiada com cheiro a rio e mais ao longe, logo ali na dobra da duna, o mar. Mas a vida autóctone continua, e da capela do cimo do monte desceram em roldão os exércitos do Senhor: promessa de sermão, artistas vários para abrilhantar, e completamente grátis os ranchos com as cantadeiras do Minho. Mal tenho tempo de fugir para casa e fechar-me por dentro das janelas fechadas. Quem me manda a mim esquecer que Agosto é o mês mais cruel?

Psicopatologia da vida quotidiana # 30

Isto realmente. Não encontro um sítio

para tomar café sem televisão, que saudades

desse tempo em que passava os olhos

pelo jornal e só se ouviam moscas

e vozes, peço por favor se podiam ao menos

baixar um pouco o som, bem, é como

se tivesse ofendido alguém, olham-me

de alto a baixo com desdém, como se

tivesse dito que não tinha dinheiro

para pagar. Volto para casa, faço café

em casa, qualquer dia não saio de casa.

Hélder Moura Pereira, Segredos do reino animal, Assírio & Alvim, p. 86

Antonioni # 2 – uma imagem esconde outra imagem

Não revi ainda Blow-up. Esqueci tudo excepto, digamos assim, a consequência do olhar: a impossibilidade de folhear um álbum de fotografias sem a hipótese de um sobressalto. Que outras imagens imperceptíveis, mas prontas a saltar e a devorar-nos, estarão dentro daquelas imagens que dizemos que vemos? Nunca isto foi para mim o princípio do terror, mas apenas o princípio da realidade e da angústia que lhe pertence. Depois veio Lynch e eu percebi que tinha lido errado em Antonioni: é o princípio da realidade, sim, mas enquanto terror e gozo, terror do gozo.

Não revi ainda Blow-up. Esqueci tudo excepto, digamos assim, a consequência do olhar: a impossibilidade de folhear um álbum de fotografias sem a hipótese de um sobressalto. Que outras imagens imperceptíveis, mas prontas a saltar e a devorar-nos, estarão dentro daquelas imagens que dizemos que vemos? Nunca isto foi para mim o princípio do terror, mas apenas o princípio da realidade e da angústia que lhe pertence. Depois veio Lynch e eu percebi que tinha lido errado em Antonioni: é o princípio da realidade, sim, mas enquanto terror e gozo, terror do gozo.